Чума

Что такое чума

Чума — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis, или чумной палочкой, которая живёт и размножается в организме грызунов: мышей, крыс, сусликов, сурков. Реже резервуаром для бактерии становятся зайцы, лисы, верблюды. Человек может заразиться непосредственно от больного животного, например если его укусит крыса или он съест непрожаренное мясо инфицированного зайца. Но чаще всего бактерии чумы передаются от животных к человеку через блох.

Попадая в организм, чумная палочка начинает уничтожать иммунные клетки, мешая иммунитету бороться с заболеванием. Бактерии размножаются и выделяют токсины, вызывая сильную лихорадку и воспаление, которое быстро распространяется по всему организму. Также они повреждают клетки лимфоузлов, лёгких и других органов и тканей, что приводит к пневмонии, заражению крови, воспалению оболочек головного и спинного мозга, полиорганной недостаточности Полиорганная недостаточностьЖизнеугрожающее состояние, при котором перестают работать две и более системы организма, например сочетание острой сердечной, дыхательной и почечной недостаточности.. Без адекватного лечения заболевший чумой человек в большинстве случаев погибает.

С XVII у европейских докторов, лечивших чуму, появился характерный защитный костюм: балахон, перчатки и маска с «клювом»

До открытия антибиотиков врачи не могли справиться с этой инфекцией, в Средние века чума опустошала целые города. В середине XIV века эпидемия, которую позже окрестили чёрной смертью, прокатилась от Италии до Англии, Скандинавии и Руси, выкосив больше трети населения Европы. По разным подсчётам, жертвами смертоносной эпидемии стали от 50 до 200 млн человек.

Сейчас чуму лечат с помощью антибиотиков. При лёгкой и среднетяжёлой форме заболевания пациенты, как правило, выздоравливают. Но при тяжёлом и стремительном течении болезни даже современная медицина оказывается бессильной: инфекция прогрессирует молниеносно и в большинстве случаев приводит к смерти.

и делаем скидки до 30%

Начните экономить прямо сейчас!

Возбудитель чумы

В Средние века чуму считали господней карой или следствием пагубного влияния комет и звёзд. Позже учёные предполагали, что её вызывают ядовитые миазмы (гнилостные испарения), распространяющиеся от гниющего мусора и незахороненных трупов.

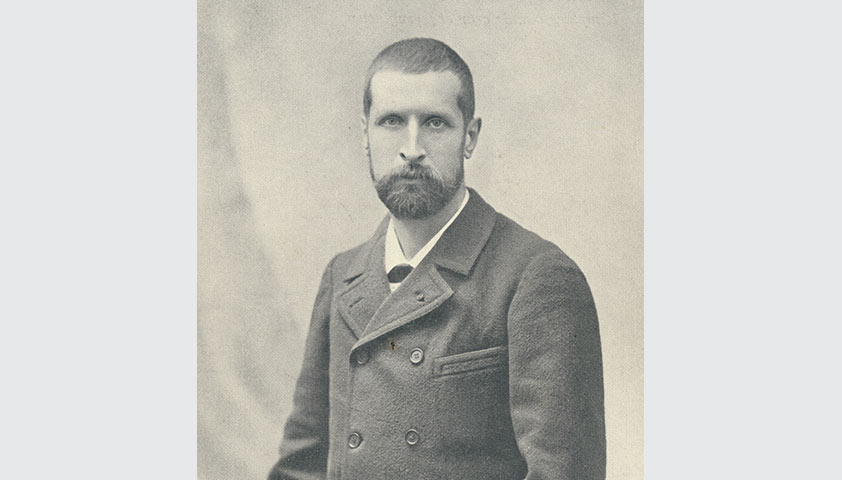

Только в конце XIX века бактериолог Александр Йерсен открыл истинного виновника смертоносных эпидемий — бактерию Yersinia pestis (чумная палочка). Этот микроб появился около 20 тыс. лет назад из мутировавшей бактерии псевдотуберкулёза.

Александр Йерсен обнаружил бактерию Yersinia pestis во время вспышки чумы в Гонконге в 1894 году. Автор: Bibliothèque interuniversitaire de Santé, Licence Ouverte, via Wikimedia Commons

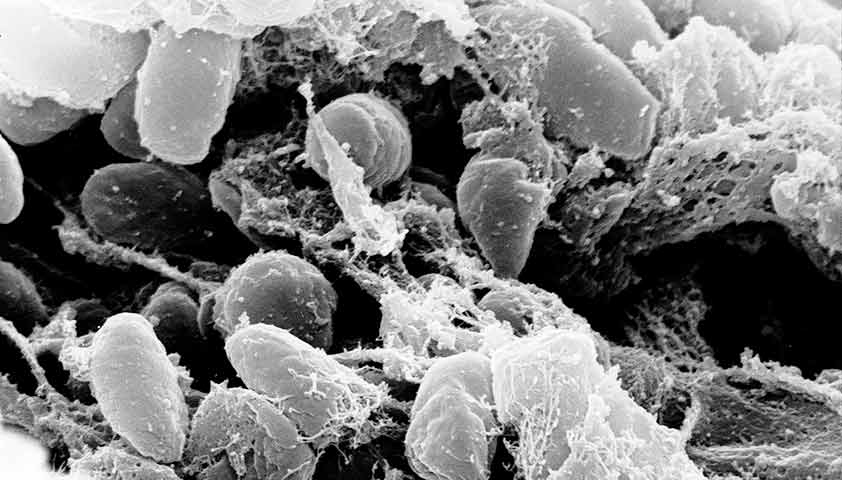

Yersinia pestis имеет вид крошечной нитевидной палочки, покрытой капсулой из слизистого вещества. Это очень живучая бактерия: она хорошо переносит низкую температуру и даже замораживание, сохраняется до 7 месяцев в почве, до 3 месяцев в воде, до 2 месяцев в захороненных телах людей, до 30 дней в гное из лимфоузлов заболевшего человека. А вот тепла и солнечного света чумная палочка боится: под прямыми лучами солнца она гибнет в течение 2–3 часов, а при кипячении — в течение нескольких секунд. С поверхности предметов бактерию можно удалить с помощью дезинфицирующих средств, содержащих хлор.

Так чумная палочка выглядит под микроскопом: внутри слизистой капсулы находится нитевидная бактерия

Как передаётся чума

В природе чумная палочка живёт в организме теплокровных животных, в основном крыс, мышей, сусликов, сурков. Реже её носителями становятся зайцы, лисы, верблюды, барсуки, кошки. Чаще всего инфекция передаётся от животных к человеку через крысиных блох (Xenopsylla cheopis). Такой путь заражения называют трансмиссивным.

Крысы были главными распространителями чумы в средневековых городах

Блоха кусает заражённое животное, вместе с его кровью в тело насекомого проникают бактерии. Размножаясь, они забивают блохе пищевод. Пытаясь избавиться от сгустка, который мешает насытиться, блоха срыгивает микробов в ранку укуса перед тем, как напиться крови. Таким образом одна блоха может заразить около 10 человек.

Реже люди заражаются напрямую от больных животных, при разделывании инфицированной дичи (зайцев, сурков) или при употреблении в пищу заражённого мяса. Например, в Монголии в 2023 году местный житель заразился после того, как поужинал сурком, заболевшим чумой.

Кроме того, чума может передаваться и от человека к человеку — при физическом контакте или воздушно-капельным путём. Поэтому при выявлении хотя бы одного заболевшего чумой его самого и всех, кто контактировал с ним, немедленно госпитализируют, а в месте вспышки проводят дезинфекцию.

Где встречается чума

По всей планете есть естественные природные очаги чумы — территории, на которых постоянно присутствует возбудитель заболевания. Бактерии могут месяцами сохраняться в почве и заражать животных, которые становятся резервуарами инфекции. Время от времени в таких природных очагах заражаются чумой и люди.

В современном мире вспышки чумы возникают в основном в Африке и Южной Америке. Особенно высок риск заражения в Демократической Республике Конго, Мадагаскаре и Перу. На территории Евразии чума встречается в Монголии, Индии, Китае.

На Мадагаскаре случаи чумы регистрируются практически каждый год

В России основные природные очаги расположены в Забайкальском крае, где чумную палочку переносят сибирский сурок, даурская пищуха и полёвки, и в Тувинском районе, где основными источниками чумы становятся длиннохвостые суслики. Также есть риск заразиться опасной инфекцией в Волго-Уральском, Зауральском и Горно-Алтайском районах.

Симптомы чумы

После заражения инфекция некоторое время никак себя не проявляет. Такой период — от момента инфицирования до первых симптомов — называется инкубационным, у чумы он длится от 1 до 7 дней.

Проявляется болезнь резко и остро: поднимается температура до 39–40 °C, начинается озноб, головная боль, возникает ломота в теле. Человек испытывает сильную жажду, на языке образуется белый налёт. Дальнейшее развитие болезни зависит от того, в какой форме она протекает. Выделяют три основные клинические формы чумы: бубонную, лёгочную и септическую.

Бубонная чума

Бубонная чума — самая распространённая форма заболевания. Чумная палочка проникает в организм при укусе заражённой блохи или грызуна, перемещается с током лимфы до лимфатического узла, чаще всего пахового или подмышечного, и начинает там размножаться. Лимфатический узел воспаляется, увеличивается в размерах, становится болезненным, кожа над ним краснеет, а по краям приобретает синюшный оттенок. Такие воспалённые лимфоузлы средневековые врачи назвали бубонами (от греческого слова βουβών — «пах»). У человека развивается тахикардия и снижается артериальное давление, лицо краснеет и отекает.

Главный симптом бубонной чумы — распухшие лимфатические узлы

Через 6–8 дней на месте бубона образуется гнойная язва, а бактерии начинают распространяться по организму, образуя новые бубоны. Когда микробы попадают в лёгкие, развивается более тяжёлая форма чумы — лёгочная.

Бубонная чума может передаваться при контакте с гноем, выделяющемся из воспалённого лимфоузла, но такое прямое заражение случается крайне редко. При своевременном лечении 95% заболевших выздоравливают, без антибактериальной терапии летальность достигает 90%.

Лёгочная чума

Лёгочная чума может быть первичной или вторичной (осложнение бубонной чумы).

Как самостоятельное (первичное) заболевание лёгочная чума развивается при заражении воздушно-капельным путём. Человек с этой формой болезни выделяет бактерию при кашле, чихании, разговоре и становится источником инфекции для всех, кто его окружает.

Попадая в лёгкие, микробы провоцируют воспаление, вызывая скоротечную пневмонию. У заражённого человека повышается температура, появляется озноб, ощущение давления в груди, развивается одышка, затрудняется дыхание, возникает кашель, в плевральной полости скапливается жидкость.

Инфекция вызывает помутнение сознания — заболевший может бредить или проявлять бессмысленную активность: суетиться, беспорядочно бегать. С развитием болезни возбуждение сменяется апатией и нежеланием двигаться. При лёгочной форме болезнь развивается молниеносно: без лечения человек практически в 100% случаев умирает в течение 2–3 дней. Даже при своевременной терапии шансы на выздоровление составляют только 50–60%.

Септическая чума

Септическая форма заболевания развивается, когда микробы попадают не в лимфу или лёгкие, а в кровоток. Размножаясь, они вызывают системное воспаление (сепсис, заражение крови). У заболевшего человека развивается сильнейшая лихорадка, начинается кровавая рвота, лицо опухает и приобретает синюшный оттенок, артериальное давление резко снижается, а дыхание становится частым и поверхностным. Без лечения у человека увеличивается печень и селезёнка, развивается ДВС-синдром ДВС-синдром (cиндром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания)Патологическое состояние, при котором кровь становится более жидкой и плохо свёртывается, вызывая внутренние кровотечения, кровавую рвоту, сыпь. При этом в ней образуется множество крошечных сгустков — тромбов. Они закупоривают мелкие сосуды, что приводит к отмиранию тканей и гангрене., инфекционно-токсический шок (тяжёлое отравление токсинами бактерий), гангрена. В 99% случаев через 2–4 суток с начала болезни человек погибает.

Осложнения чумы

Чума быстро приводит к опасным для жизни осложнениям, которые могут убить человека за несколько часов.

Основные осложнения чумы:

- ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания);

- гангрена (некроз, омертвение) кожи на ладонях и стопах, которая возникает из-за нарушения кровоснабжения, когда мелкие тромбы закупоривают кровеносные сосуды;

- менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга;

- инфекционно-септический шок;

- самопроизвольные выкидыши у беременных.

Диагностика чумы

При подозрении на чуму пациента изолируют в боксе инфекционного отделения или отделения реанимации и интенсивной терапии. Все анализы проводят только в специализированной лаборатории, в которой разрешено работать с патогенами I класса биологической опасности (возбудителями чумы, оспы, лихорадки Эбола и т. п.).

При подозрении на чуму анализы выполняют строго в специальных лабораториях с соблюдением мер защиты

Чтобы выявить возбудителя чумы, выполняют бактериологический посев. Для этого берут кровь, содержимое бубонов, отделяемое язв, мокроту или мазок из зева. Материал помещают в питательную среду, на которой патогенные бактерии быстро размножаются.

Для ускоренной диагностики проводят ПЦР-тесты (серологические исследования) и иммунофлюоресцентный анализ (ИФА), который позволяет поставить предварительный диагноз уже через 2 часа.

Для оценки состояния заболевшего человека делают общий анализ крови и мочи, рентгенографию грудной клетки при пневмонии, УЗИ органов брюшной полости (позволяет оценить размеры печени и селезёнки), фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) желудочно-кишечного тракта, чтобы исключить внутренние кровотечения.

Бубонная форма чумы, как правило, не вызывает затруднений в диагностике, а вот лёгочная и септическая форма по своим внешним проявлениям могут быть похожи на другие заболевания. В этом случае одновременно с исследованиями, позволяющими выявить возбудителя чумы, проводят дифференциальные анализы.

Заболевания, с которыми необходимо провести дифференциальную диагностику:

- туляремия — бактериальная инфекция, которая тоже передаётся человеку. Её симптомы похожи на проявления чумы, но протекает она легче, а летальность при отсутствии лечения гораздо ниже — около 6%;

- сибирская язва;

- туберкулёз;

- сыпной тиф — бактериальная инфекция, для которой характерна сильная и длительная (до 2 недель) лихорадка, пятнистая розовая сыпь по всему телу, спутанность сознания;

- пневмония;

- грипп;

- стафилококковая инфекция.

Лечение чумы

Чуму лечат антибиотиками. Терапию начинают сразу после госпитализации пациента, не дожидаясь результатов лабораторных исследований: чем раньше начнётся лечение, тем выше шанс на выздоровление. Курс антибиотиков длится как минимум 10 дней.

Для уменьшения интоксикации пациенту внутривенно вводят солевые растворы, а при первых признаках сепсиса — дофамин: этот гормон помогает поднять артериальное давление, улучшить кровоток и повысить сопротивляемость организма. Для предотвращения ДВС-синдрома при лёгочной форме чумы проводят плазмаферез: у пациента забирают часть крови, очищают её от токсинов и возвращают в кровоток.

Пациентов выписывают не раньше чем через 4–6 недель после начала болезни, предварительно получив трёхкратные отрицательные результаты бактериального исследования. После выздоровления человек ещё 3 месяца должен регулярно проходить осмотры у инфекциониста и терапевта (или педиатра).

Прогноз и профилактика чумы

При своевременном лечении люди с бубонной формой чумы выздоравливают в 90–95% случаев. При лёгочной и септической форме заболевания даже сейчас детальность может достигать 40–50%.

Меры профилактики распространения чумы:

- Вакцинация. Прививку от чумы необходимо делать людям, которые проживают на территории природного очага чумы или выезжают в эндемичные по этой инфекции страны. Также обязательно вакцинируются врачи и учёные, работающие с живыми культурами возбудителя чумы. Прививка формирует иммунитет к заболеванию на 12 месяцев.

- Эпиднадзор за природными очагами чумы. Специалисты контролируют численность грызунов — переносчиков заболевания, исследуют биоматериал умерших животных, проводят просветительскую работу среди местного населения.

- Карантин. При подозрении на вспышку чумы на этой территории вводится карантин, заболевшего человека и тех, кто с ним контактировал, госпитализируют. На территории, где было выявлено заболевание, проводят вакцинацию населения и дезинфекцию.

- Поддержание чистоты. Важно вовремя убирать мусор во дворах, уничтожать в домах и на придомовых территориях крыс и мышей.

Источники

- Чума : информационный бюллетень ВОЗ. 2017.

- Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28 января 2021 года. №4.

- Demeure C., Dussurget O., Fiol M. G., et al. Yersinia pestis and plague: an updated view on evolution, virulence determinants, immune subversion, vaccination, and diagnostics // Genes Immun. 2019. Vol. 20(5). P. 357–370. doi:10.1038/s41435-019-0065-0

- Glatter K., Finkelman P. History of the plague: an ancient pandemic for the age of COVID-19 // Am J Med. 2021. Vol. 134(2). P. 176–181. doi:10.1016/j.amjmed.2020.08.019

Частые вопросы

врач-эксперт