Нейрофиброматоз

Определение болезни

Нейрофиброматоз — генетическое заболевание, при котором в нервной ткани и на коже образуются опухоли, или нейрофибромы. Как правило, они доброкачественные, но в некоторых случаях могут перерождаться в рак.

Болезнь встречается у людей любого возраста, но чаще проявляется в детстве или подростковом возрасте.

Это относительно редкое заболевание: первый тип нейрофиброматоза (НФ1) диагностируется у одного из 2,5–3 тыс. новорождённых. Второй тип (НФ2) встречается реже — около 1 случая на 25 тыс. новорождённых. Шванноматоз, третий тип заболевания, ещё более редкий.

Впервые болезнь подробно описал в 1882 году немецкий патологоанатом Фридрих фон Реклингхаузен. Впоследствии его имя стало ассоциироваться с первым типом нейрофиброматоза — его также называют болезнью Реклингхаузена.

В Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10) нейрофиброматоз относят к кодам Q85.0 («Нейрофиброматоз — болезнь Реклингхаузена») и D36.1 («Доброкачественные новообразования периферических нервов»).

и делаем скидки до 30%

Начните экономить прямо сейчас!

Причины нейрофиброматоза

Нейрофиброматоз развивается в результате мутаций в генах NF1 или NF2. В норме они отвечают за производство белков (кодируют белки), контролирующих рост и деление клеток нервной ткани.

Ген NF1 кодирует белок нейрофибромин, который контролирует деление клеток. Мутации в этом гене приводят к слишком активному росту клеток и формированию новообразований — нейрофибром.

Ген NF2 кодирует белок мерлин, который помогает предотвращать рост опухолей, поддерживая связи между клетками и контролируя их прикрепление друг к другу. Если мерлин работает неправильно, это может привести к образованию шванном — опухолей, которые образуются из шванновских клеток — они образуют защитную (миелиновую) оболочку вокруг нервов.

Нейрофиброматоз может передаваться по наследству по аутосомно-доминантному типу: вероятность передачи мутации от больного родителя составляет 50%. Однако более половины случаев нейрофиброматоза возникают из-за спонтанных мутаций у людей без наследственной предрасположенности. Эти мутации чаще всего происходят на ранних стадиях эмбрионального развития.

Типы нейрофиброматоза

При нейрофиброматозе опухоли растут из-за нарушения контроля над ростом и делением клеток. В зависимости от типа мутации болезнь может влиять на разные типы клеток, а значит, и проявляться она будет по-разному.

Нейрофиброматоз первого типа — самая распространённая форма заболевания, связанная с мутациями в гене NF1. Затрагивает в основном шванновские клетки, фибробласты и перициты. Страдают преимущественно органы периферической нервной системы, а также кости, кожа и центральная нервная система.

Шванновские клетки участвуют в формировании миелиновой оболочки нервных волокон. Их неконтролируемый рост приводит к тому, что оболочка утолщается, а проводимость нервных импульсов ухудшается. Это может привести к нарушению чувствительности, слабости мышц, параличу и другим неврологическим симптомам из-за снижения скорости передачи сигналов между нервными клетками.

Фибробласты синтезируют коллаген и другие компоненты ткани, заполняющей межклеточное пространство. Их аномальная активность способствует образованию плотных опухолевых узлов — нейрофибром. В результате под кожей или внутри тела образуются доброкачественные опухоли.

Перициты регулируют кровоснабжение капилляров. При их повреждении микроциркуляция нарушается, и это стимулирует ангиогенез — рост новых сосудов. Этот процесс дополнительно питает опухоли, ускоряя их развитие.

При нейрофиброматозе второго типа опухолевый процесс преимущественно затрагивает шванновские клетки слухового нерва, вызывая прогрессирующую потерю слуха. Эти клетки окружают отростки слухового нерва и участвуют в поддержке его функциональности. Их избыточное разрастание приводит к сдавливанию нервных структур, из-за чего передача звуковых сигналов в головной мозг нарушается.

По мере роста опухоли возможно полное повреждение слухового нерва — в этом случае наступает необратимая глухота. В некоторых случаях патологический процесс может затрагивать и другие структуры центральной нервной системы: мозговые оболочки и спинномозговые корешки (отростки, которые соединяются в спинномозговой нерв). Это приводит к неврологическим нарушениям: снижению чувствительности, слабости мышц, хронической боли.

Нейрофиброматоз третьего типа (шванноматоз) — самая редкая форма заболевания. Опухоли при ней формируются в основном на периферических нервах. Обычно они множественные и болезненные, но характерных кожных проявлений, как при нейрофиброматозе первого типа, нет. Повреждение нервных корешков и сплетений может вызывать снижение чувствительности, мышечную слабость, нарушение работы внутренних органов.

Симптомы нейрофиброматоза

Проявления нейрофиброматоза зависят от типа заболевания. Среди наиболее распространённых симптомов — изменение цвета кожи, опухоли на нервных окончаниях, деформация костей, ухудшение слуха и зрения, неврологические нарушения.

Один из наиболее ранних признаков болезни — пятна на коже характерного кофейного цвета. Как правило, они появляются уже в детстве.

Пигментные пятна, растущие с возрастом, — характерный признак нейрофиброматоза первого типа

Ещё одно специфическое проявление — нейрофибромы, доброкачественные опухоли на оболочках нервных волокон. Они могут быть кожными (мягкие узелки на коже, часто безболезненные, от телесного до синюшно-красного цвета) или подкожными (плотные болезненные узлы, которые легко прощупываются). Нейрофибромы различаются по размеру и локализации, могут быть единичными или множественными.

Нейрофибромы могут образовываться на коже или внутри тела

Отдельный вид нейрофибром — плексиформные. Это доброкачественные опухоли, которые развиваются на крупных периферических нервах при нейрофиброматозе первого типа. В отличие от кожных нейрофибром, плексиформные часто формируются глубже под кожей или во внутренних органах, образуя своеобразное сплетение. Большие нейрофибромы могут сдавливать внутренние органы и сосуды, вызывая сбой в их работе, боль, нарушение чувствительности.

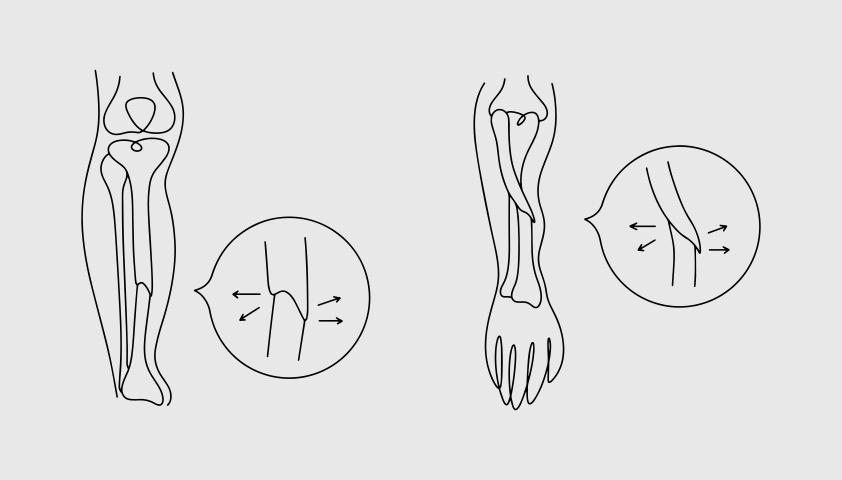

Для нейрофиброматоза также характерны деформации скелета — они развиваются из-за того, что нарушена регуляция роста костной и соединительной ткани. У пациентов может развиваться сколиоз, искривление длинных костей, дисплазия крыльев клиновидной кости (она находится в основании черепа). Примерно у 5% детей развивается псевдоартроз, или ложный сустав. Это нарушение, при котором перелом кости не срастаются должным образом, что приводит к образованию подвижного соединения, напоминающего сустав, в месте перелома.

Чаще всего псевдоартроз развивается на костях голени, предплечья

При нейрофиброматозе второго типа чаще всего страдают органы слуха и зрения. Опухоли обычно развиваются на слуховом нерве, приводя к двусторонней вестибулярной шванноме (невриноме слухового нерва). Из-за этого слух постепенно снижается, появляется шум в ушах, головокружение. Если опухоль расположена на зрительном нерве, снижается острота зрения, в тяжёлых случаях развивается слепота.

У пациентов с нейрофиброматозом первого типа часто возникают когнитивные нарушения: концентрация внимания снижается, пациенты хуже усваивают информацию, характерны аутистические расстройства. Из-за нарушения передачи нервных импульсов страдает моторика: движения становятся неловкими, координация ухудшается, а реакции замедляются. В тяжёлых случаях заболевание сопровождается эпилептическими припадками.

Из-за сдавления опухолями нервных структур нейрофиброматоз может сопровождаться хронической болью, сосредоточенной в каком-то одном месте или имеющей распространённый характер.

Диагностика. К какому врачу обращаться

Нейрофиброматоз затрагивает различные системы и органы, поэтому для его диагностики и лечения часто требуется помощь нескольких специалистов — невролога, дерматолога, офтальмолога, ортопеда, онколога, хирурга, генетика. При подозрении на нейрофиброматоз следует обратиться к терапевту или профильному специалисту: к дерматологу при пигментации и новообразованиях на коже, неврологу — при неврологических нарушениях, ортопеду — при изменениях в опорно-двигательном аппарате.

Первичный приём врач начинает с детального сбора анамнеза (истории болезни): спрашивает о состоянии здоровья пациента и перенесённых заболеваниях, о наследственной предрасположенности. Затем собирает жалобы: важно понять, когда появились симптомы, как они проявляются.

Во время осмотра врач оценивает состояние кожи (нет ли характерных пигментных пятен, уплотнений), осматривает кости и позвоночник на предмет деформаций, глаза (нет ли узелков Лиша, катаракты), проверяет слух, координацию движений.

Чтобы уточнить диагноз и определить состояние внутренних органов, врач назначает лабораторные и инструментальные исследования.

Лабораторная диагностика нейрофиброматоза

Лабораторные исследования помогают подтвердить диагноз, исключив другие заболевания с похожими симптомами, а также оценить состояние организма — это нужно, чтобы назначить эффективное лечение.

Если у пациента есть симптомы нейрофиброматоза, но их недостаточно для постановки диагноза, назначают генетическое исследование. Оно позволяет выявить мутации в генах, ответственных за развитие болезни. Также исследование может быть полезно при планировании беременности, если в семье уже были случаи нейрофиброматоза.

Дополнительно врач может назначить общий и биохимический анализ крови, чтобы оценить общее состояние организма: выявить воспалительный процесс, нарушения работы внутренних органов.

При подозрении на злокачественное перерождение нейрофибромы или другой опухоли проводится биопсия с последующим микроскопическим анализом образца ткани. Это позволяет определить риск трансформации новообразования в злокачественную опухоль.

Инструментальная диагностика нейрофиброматоза

Инструментальные методы позволяют выявить изменения в нервной системе, органах слуха и зрения, костных структурах, внутренних органах.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет обнаружить опухоли слухового нерва (вестибулярные шванномы), выявить глиомы зрительного нерва, повреждение головного и спинного мозга, а также визуализировать нейрофибромы во внутренних органах. Если требуется более детальное исследование, используют контрастное усиление.

Компьютерная томография (КТ) чаще применяется для оценки костных изменений, характерных для нейрофиброматоза первого типа. Она позволяет выявить утолщение длинных трубчатых костей, дисплазию клиновидной кости, сколиоз и врождённые аномалии позвоночника, а также деформации костей черепа. Также при подозрении на костные деформации врач может назначить рентгенографию.

Для диагностики офтальмологических проявлений нейрофиброматоза проводят осмотр глазного дна, исследование с помощью щелевой лампы. Обследование помогает выявить глиомы зрительного нерва, узелки Лиша.

Если пациент жалуется на ухудшение слуха, врач может назначить аудиометрию: она позволяет выявить тугоухость и определить её степень. Чтобы оценить масштаб повреждения периферических нервов и определить, насколько выражены нарушения нервной проводимости, применяют электронейромиографию (ЭНМГ).

Лечение нейрофиброматоза

Лечение нейрофиброматоза направлено на то, чтобы облегчить симптомы, замедлить рост опухолей и снизить риск осложнений. Тактика зависит от типа заболевания и от того, как оно протекает.

При нейрофиброматозе первого типа, как правило, требуется лечение кожных, неврологических, ортопедических нарушений. Врач может назначить обезболивающие препараты, а также лекарства для поддержания работы повреждённых органов и систем (например, средства от повышенного давления, противосудорожные).

Если опухоли вызывают боль, сдавливают нервы или приводят к косметическим дефектам, их могут удалять хирургическим путём. Также операция может потребоваться при выраженных деформациях опорно-двигательного аппарата, например при тяжёлом сколиозе или дисплазии длинных костей.

При нейрофиброматозе второго типа особое внимание требуется со стороны специалистов по слуху (отоларинголога, сурдолога), поскольку шванномы могут привести к значительной потере слуха, вплоть до полной глухоты.

Если опухоль быстро растёт и угрожает функции слухового нерва, применяют хирургическое удаление или радиохирургию. При потере слуха пациенту могут установить кохлеарный имплантат (устройство, которое напрямую стимулирует слуховой нерв, позволяя восстанавливать восприятие звуков у людей с тяжёлой потерей слуха) или слуховой аппарат.

Нейрофиброматоз у детей

Как правило, нейрофиброматоз проявляется уже в детском возрасте. В зависимости от типа он приводит к различным нарушениям в работе нервной системы, кожи, органов слуха и зрения, внутренних органов. Наиболее часто у детей диагностируют нейрофиброматоз первого типа, реже встречается нейрофиброматоз второго типа и шванноматоз.

Симптомы нейрофиброматоза у детей

Проявления болезни могут быть очень разными: они зависят от типа нейрофиброматоза и индивидуальных особенностей ребёнка.

Нейрофиброматоз обычно проявляется у детей в раннем возрасте и прогрессирует с ростом организма.

Симптомы нейрофиброматоза первого типа у детей:

- пигментные пятна на коже — появляются с рождения или в первые годы жизни. Как правило, они увеличиваются по мере роста ребёнка;

- веснушчатая гиперпигментация в кожных складках — мелкие тёмные пятна в подмышечных впадинах и паховой области, обычно появляются у детей старше 3–5 лет;

- нейрофибромы — доброкачественные опухоли периферических нервов — начинают расти в подростковом возрасте, но иногда обнаруживаются у маленьких детей;

- опухоли зрительного нерва — возникают у 15–20% детей с NF1, могут вызывать снижение зрения, косоглазие и экзофтальм (выпячивание глазного яблока);

- образования на радужке глаза (узелки Лиша) — специфический признак NF1, не влияющий на зрение, но подтверждающий диагноз;

- деформация костей — утолщение или искривление длинных трубчатых костей, дисплазия клиновидной кости черепа;

- когнитивные нарушения — более чем у 50% детей наблюдаются задержка речевого развития, трудности с концентрацией внимания, проблемы с обучением и сниженный интеллект;

- эпилепсия и судороги — могут встречаться в сложных случаях заболевания;

- слабость мышц, нарушение координации — дети быстрее устают при физических нагрузках, двигаются неловко.

Нейрофиброматоз второго типа встречается реже и проявляется позже, обычно в подростковом возрасте.

Симптомы нейрофиброматоза второго типа у детей:

- постепенная потеря слуха, шум в ушах, нарушение равновесия — возникает из-за роста опухолей на слуховом нерве;

- головные боли, повышенное внутричерепное давление, судороги — при опухоли мозговых оболочек;

- нарушение чувствительности отдельных участков тела, слабость в конечностях, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией — развиваются из-за опухолей в структурах спинного мозга;

- катаракта — помутнение хрусталика глаза и ухудшение зрения.

Шванноматоз — нейрофиброматоз третьего типа — у детей встречается редко. Он может сопровождаться сильной болью из-за повреждения периферических нервов, появлением множественных шванном, снижением чувствительности в конечностях.

Диагностика нейрофиброматоза у детей

При подозрении на нейрофиброматоз ребёнок должен пройти комплексную диагностику. Невролог оценивает кожные проявления, рефлексы, когнитивное (интеллектуальное) развитие. Офтальмолог изучает состояние глаз на предмет узелков Лиша, опухолей зрительного нерва, катаракты.

Узелки Лиша — образования на радужке глаз, характерный признак нейрофиброматоза. Автор: Dimitrios Malamos, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Чтобы выявить опухоли и подобрать лечение, врач назначит ряд инструментальных и лабораторных исследований. МРТ головного и спинного мозга может потребоваться, чтобы выявить опухоли. Рентгенографию и КТ костей проводят для диагностики дисплазий (нарушение развития костной ткани), искривлений. Аудиометрию — для проверки слуха при подозрении на нейрофиброматоз второго типа.

Чтобы выявить конкретные генетические мутации, назначают анализ крови. Генетический анализ — выявление мутаций в генах NF1, NF2 или SMARCB1/INI1 при подозрении на шванноматоз.

Лечение нейрофиброматоза у детей

Вылечить нейрофиброматоз невозможно, поэтому терапия направлена на то, чтобы контролировать симптомы болезни.

Детям, страдающим нейрофиброматозом, показаны регулярные осмотры у невролога, офтальмолога, ортопеда, контроль роста опухолей с помощью МРТ. Чтобы облегчить симптомы и компенсировать работу повреждённых органов, врач может назначить медикаментозное лечение. При болезненных ощущениях и эпилепсии применяют анальгетики (обезболивающие) и противосудорожные препараты, для стабилизации артериального давления при сосудистых нарушениях — бета-блокаторы, при когнитивных расстройствах — ноотропы и нейропротекторы.

Если нейрофибромы и шванномы растут быстро, нарушают работу органов или вызывают сильную боль, рекомендовано их хирургическое удаление. При неоперабельных опухолях (например, в головном или спинном мозге) применяют лучевую и таргетную терапию — воздействие на опухоль радиацией или специальными препаратами.

Также у детей широко применяется поддерживающая терапия — занятия с логопедом и дефектологом при когнитивных нарушениях, лечебная физкультура и физиотерапия при нарушениях координации.

В настоящее время для лечения детей становится доступна новая терапевтическая опция — препарат селуметиниб. Он блокирует активность фермента MEK, который участвует в росте и размножении клеток, тем самым тормозя развитие опухолей при нейрофиброматозе первого типа. Препарат показан пациентам возраста от 3 до 18 лет с симптоматическими неоперабельными плексиформными нейрофибромами.

Дети с нейрофиброматозом могут вести активную жизнь, но нуждаются в постоянном медицинском наблюдении

Источники

- Мустафин Р. Н., Бермишева М. А., Валиев Р. Р. и др. Нейрофиброматоз 1‑го типа: результаты собственного исследования (Республика Башкортостан) // Успехи молекулярной онкологии. 2021. №8(1). С. 17–25. doi:10.17650/2313-805X-2021-8-1-17-25

- Мустафин Р. Н. Возможности диагностики и лечения нейрофиброматоза 1-го типа в России // Сибирский онкологический журнал. 2023. №22(3). С. 119–124. doi:10.21294/1814-4861-2023-22-3-119-124

- Нейрофиброматоз 1-го типа : клинические рекомендации / Союз педиатров России.

- Ly K. I., Blakeley J. O. The diagnosis and management of neurofibromatosis type 1 // Med Clin North Am. 2019. Vol. 103(6). P. 1035–1054. doi:10.1016/j.mcna.2019.07.004

Частые вопросы

врач-эксперт